智慧校园建设项目风险管理:如何识别、规避与应对常见风险?

智慧校园建设如何管控风险?

项目管理关键策略分享

引言

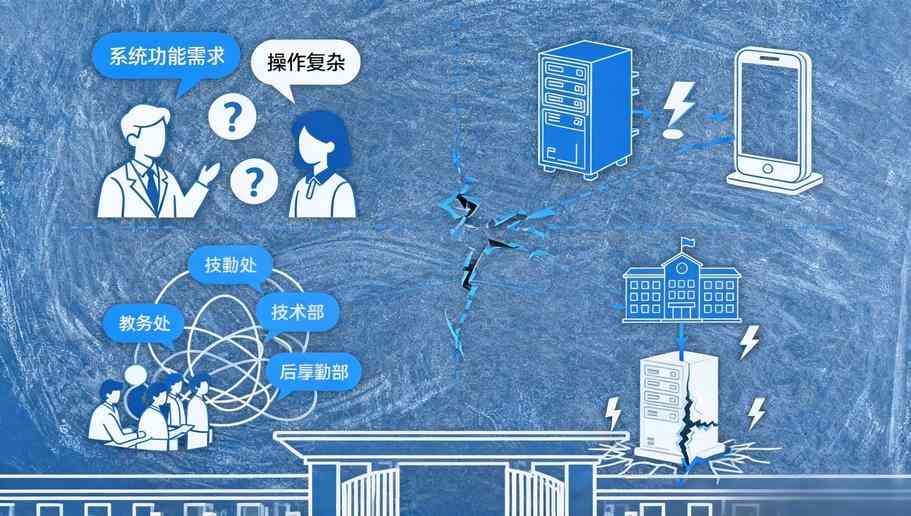

咱们做智慧校园项目时,最头疼的往往不是技术本身,而是各种想不到的风险突然冒出来——可能是需求反复变更导致工期延误,也可能是系统兼容性问题影响用户体验。

这就凸显了项目管理与风险管理在智慧校园建设中的核心价值,如何通过科学方法提前识别、有效管控这些风险,正是保障项目顺利落地的关键前提。

风险识别:先看清可能遇到的"坑"

需求模糊的风险

咱们做项目常遇到的情况:教务处想要选课系统升级,后勤想要安防监控联网,结果需求写了厚厚一叠,实际做的时候才发现大家说的不是一回事。

这种场景在智慧校园建设中尤为典型——不同部门基于各自业务视角提出需求,文档里满是"便捷高效""安全可靠"这类模糊话,却没说清功能边界、数据标准这些实在事。

从风险管理视角看,需求模糊本质是"信息不对称"和"共识缺失"的叠加。

技术适配问题

技术适配障碍是智慧校园项目常见的实施风险。最典型的就是老校区的服务器跑不动新软件,或者不同厂商的设备接口对不上,数据导不进来。

比如新装的智慧教学平台,可能因为老服务器内存不足,上课时卡顿掉线;或者门禁系统和教务系统对接不上,学生刷了卡还是进不了教室。

这种风险的麻烦之处在于,前期测试时可能看不出来,一到实际使用就掉链子。

部门协作不畅

部门协作不畅是项目延期的常见原因,核心问题就出在"开会时都点头,执行时没人牵头"。

比如做校园数据中台项目,前期各部门都同意数据共享方案,真到收数据的时候就卡壳了:

教务处说数据标准化该信息技术中心负责

学工处强调学生数据得先过法务审核

后勤说日常太忙没时间配合

这就是项目管理没做到位,责任没分清楚,协作机制也没建立起来。

运维断层风险

系统上线只是开始,要是后期运维跟不上,前面的投入可能就白瞎了。这就是运维断层风险——供应商撤走后,学校自己的技术人员看不懂后台,出点小问题就得等厂商来人,影响日常使用。

比如系统报错了,老师等着用呢,技术人员鼓捣半天搞不定,只能一遍遍催厂商。这种情况多了,大家对智慧校园系统的信心就没了。

这问题说到底是风险管理没覆盖到全周期。光想着建设阶段,没考虑运维交接,供应商走了就抓瞎。

规避措施:提前"排雷"的关键步骤

做深需求调研:让目标"看得见摸得着"

需求调研不能走过场,得实实在在让各方达成共识。咱们做项目时可以这么办:

先让每个部门列3个最想要的功能,别贪多求全

一起排优先级,哪些先做哪些后做,写进需求说明书

让大家签字确认,后面再改需求就得走流程

这种项目管理方法看似慢,实则快,把需求风险提前消化了,后面自然少走弯路。

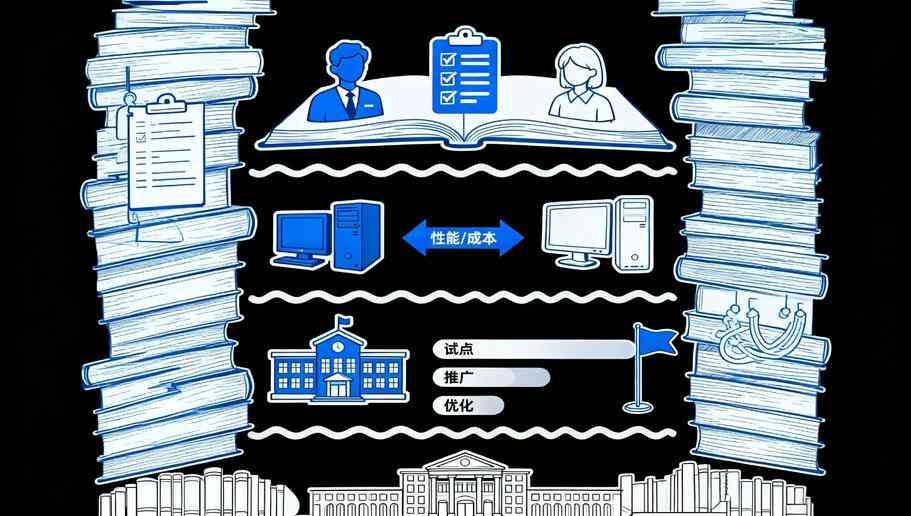

技术选型:别追"新"而要"合"

选技术就像买鞋,合脚比好看重要。智慧校园建设挑系统时,得记住这几点:

先问问现有系统能不能对接,别买回来用不了

找同类学校问问实际效果,别光听厂商宣传

拿小样本测试两周,看看在咱们学校的网络环境下跑不跑得动

风险管理在技术选型阶段的作用,就是帮咱们擦亮眼睛,不被新技术迷了眼,选个真正适合学校情况的方案。

分阶段实施:小步快跑更稳妥

大项目拆成小块做,风险能小很多。就像砌墙,一块砖一块砖垒稳了再往上加,不容易歪。智慧校园建设也可以这么干:

把大系统拆成几个小模块,比如先做门禁,再做考勤

每个模块做完让大家验收,有问题赶紧改

别等全部做完才发现方向错了,小步快跑,边做边调整

这种分阶段推进的项目管理方式,能及时发现问题,避免"推倒重来"的大风险。

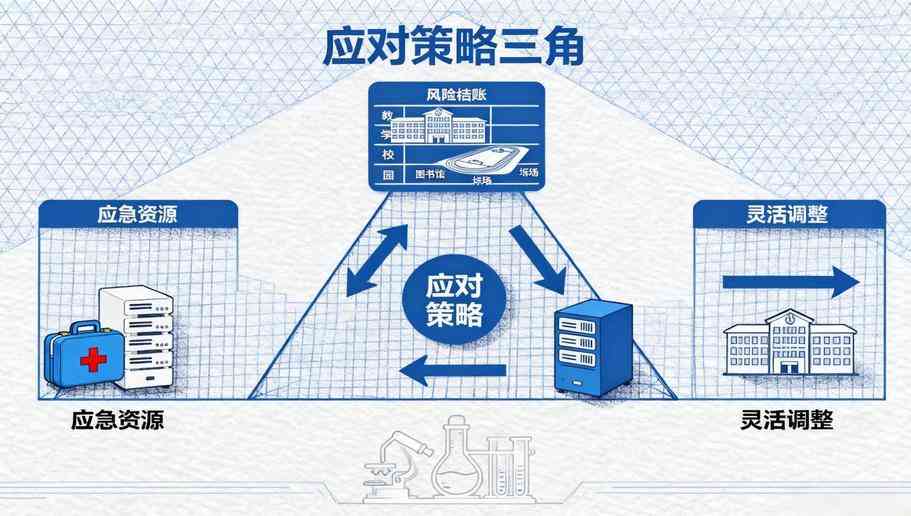

应对策略:风险来了怎么"接招"

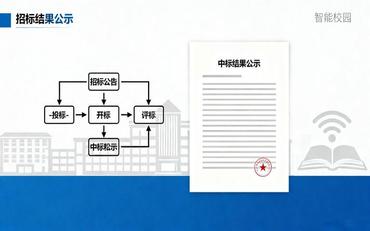

建风险台账:给每个"坑"标上"警示牌"

风险管理就像开车,得提前看路牌。建风险台账就是给项目路上的"坑"标上警示牌,让大家心里有数。

备应急资源:别等"下雨"才找"伞"

应急资源就像雨伞,平时带着麻烦,下雨时就知道好了。智慧校园项目可以这么准备:

技术上:核心接口准备两套方案,主方案不行马上切备用的

人员上:请校领导当协调人,部门扯皮时能拍板

预算上:多留10%应急资金,万一超支了有钱补

这就是风险管理的价值——不指望不出事,而要保证出事了能扛住。

灵活调整:项目不是"死方案"

项目计划不是军令状,得根据实际情况调整。就像做饭,盐放多了加点水,灵活点效果更好。

项目管理里有个说法叫"滚动计划",就是每周看看进度,慢了就加点人手,需求变了就调整优先级。

智慧校园建设是为学校服务的,不是为了赶进度。师生用着方便、解决实际问题才是最重要的。

结语

智慧校园建设就像搭积木,得先看清每块积木的形状(风险识别),搭的时候选对位置(规避措施),歪了的时候及时扶一把(应对策略)。项目管理和风险管理就像两只手,一只规划方向,一只排除障碍,缺了谁都不行。

希望这些小经验能帮到正在做项目的你。记住,管控好风险,智慧校园才能真正为师生服务,让教学更高效,管理更省心。