智慧校园架构设计:技术路线与平台选型策略

智慧校园架构设计:技术路线与平台选型策略分析

构建高效、灵活、可持续的智慧校园技术体系

引言

老师们每天要登录五六个不同的教学系统处理考勤、备课和成绩管理,学生查成绩、选课、缴学费需要在多个平台间反复切换——这大概是当前学校推进数字化过程中最普遍的"痛点"。

不少学校投入大量资源建设了各类信息系统,却往往陷入"重建设、轻规划"的困境:不同部门采购的系统像"信息孤岛",数据无法互通共享;部分功能看似先进却脱离实际教学需求,最终沦为"摆设";甚至出现重复建设导致资源浪费的情况。这些问题的根源,往往在于缺乏一套清晰的架构设计作为数字化建设的"总蓝图"。

核心矛盾:

当前校园数字化建设普遍面临"系统碎片化"与"需求多元化"的冲突——缺乏统一架构导致数据孤岛、功能冗余,而师生对"一站式服务""个性化体验"的需求却在持续增长。解决这一矛盾的关键,在于以架构设计为统领,系统化规划技术路线与平台选型。

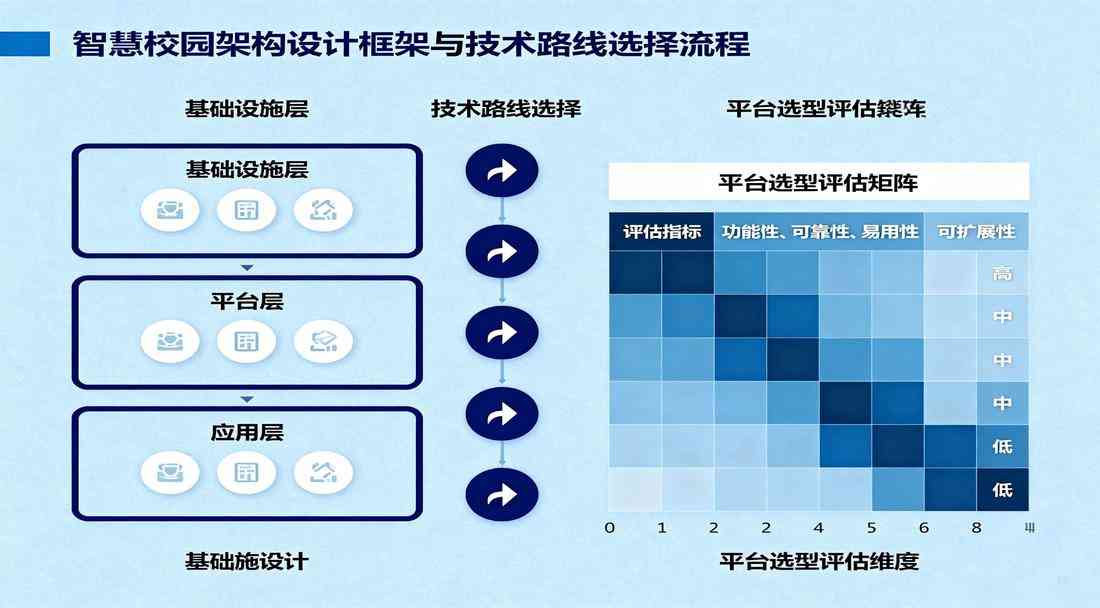

本文将从智慧校园架构设计的底层逻辑出发,深入剖析技术路线选择的核心维度(如云计算、大数据、物联网等技术的适配场景),并构建平台选型的评估框架(包括功能匹配度、可扩展性、成本效益等关键指标),为学校数字化转型提供兼具理论深度与实践价值的参考方案。

平台选型的关键考量因素

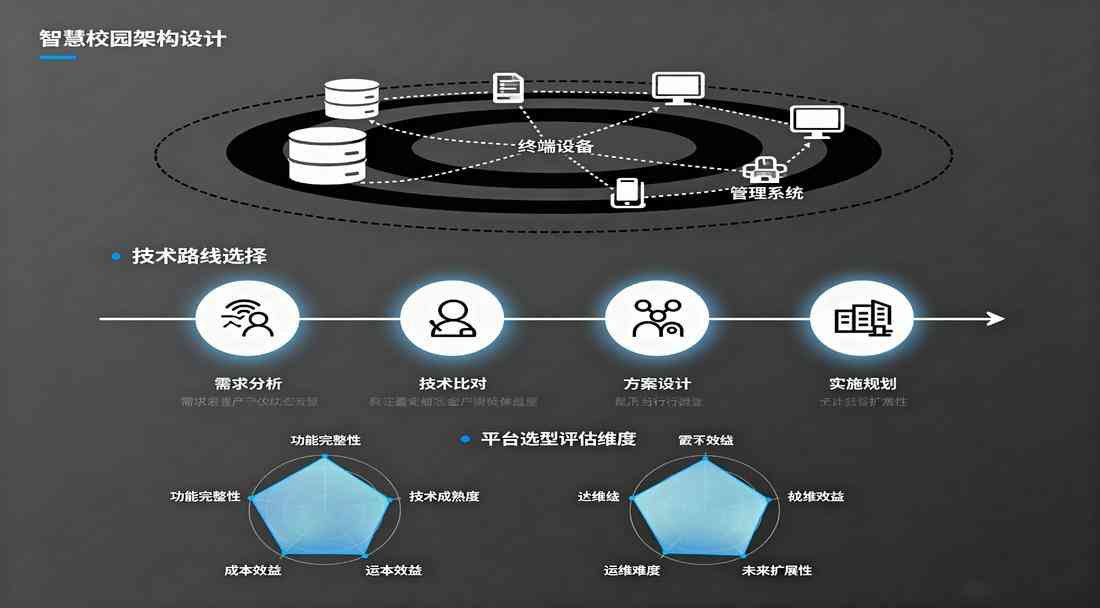

平台选型如同工具选择,其核心在于与应用场景的适配性。在智慧校园建设中,平台选型需基于系统性分析框架,综合评估多维度因素以确保技术方案与学校实际需求的匹配度。

需求匹配

平台功能的丰富性并非选型的决定性指标,关键在于功能模块与学校核心业务流程的贴合程度。

运维难度

平台的操作复杂度与运维成本是选型时不可忽视的因素。

平台选型关键原则总结:

需求匹配维度需聚焦核心业务场景,避免功能冗余;运维难度评估应兼顾操作便捷性与长期成本可控性;整体策略需以学校实际需求为导向,通过系统化分析实现技术方案与应用场景的最优适配。

智慧校园架构实施的策略建议

智慧校园架构设计的价值最终需通过落地实施来体现,而有效的实施策略是确保架构从蓝图转化为实际应用的关键。

第一步:以需求调研锚定架构方向

架构设计的首要前提是明确校园的真实需求,避免陷入"为技术而技术"的误区。多维度、多层次的需求调研应成为实施的起点:既要覆盖教师的教学资源整合需求(如跨平台课程数据互通)、学生的个性化服务诉求(如一站式事务办理),也要纳入管理员的运维效率痛点(如系统集成复杂度)。

需求调研关键动作:

组建跨角色调研小组(含教师代表、学生干部、IT管理员、业务部门负责人)

输出《需求优先级矩阵》,区分"核心必需功能"(如统一身份认证)与"拓展可选功能"(如AI教学分析)

建立需求动态反馈机制,每季度更新需求清单以适应师生诉求变化

分阶段实施:从基础模块到场景深化

复杂架构的落地需避免"一步到位"的冒进,分阶段、迭代式推进是降低风险、提升成功率的有效路径。

第一阶段(0-6个月)

优先搭建基础支撑模块,包括统一数据中台、身份认证系统、网络基础设施升级等。

第二阶段(7-18个月)

上线高频应用场景,如智慧教学平台(整合备课、授课、评价功能)、学生服务大厅(集成选课、缴费、请假等功能)。

第三阶段(19-36个月)

引入智能化创新应用,如基于大数据的学习行为分析、AI驱动的校园安全预警等。

分阶段实施核心原则:

每个阶段设定明确的验收指标(如"基础模块故障率<0.1%""应用场景用户活跃度>80%")

预留技术扩展接口,例如在数据中台设计时兼容未来物联网设备的数据接入需求

建立跨部门协同机制,由IT部门牵头,联合教务处、学工处等业务部门共同推进落地

结论

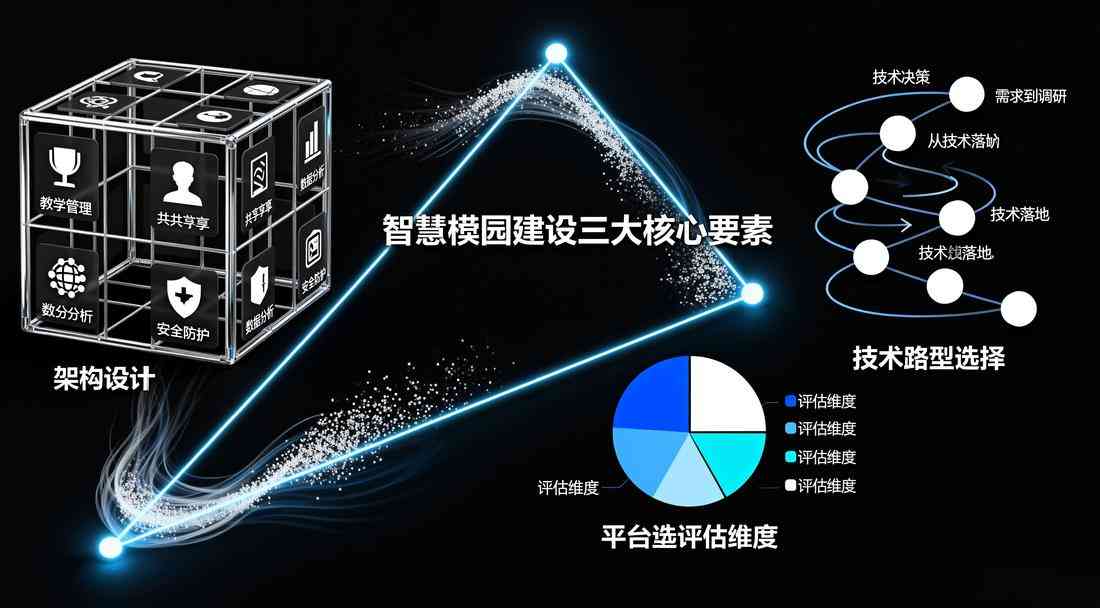

说到底,架构设计不是拍脑袋决定的,技术路线要选对,平台选型要务实,实施起来要一步一个脚印。这三者——架构设计的系统性规划、技术路线的科学适配、选型策略的落地可行性——是智慧校园建设不可偏废的核心环节。

核心提醒:

智慧校园建设的成败,从来不取决于技术有多先进,而在于是否真正贴合校园的实际场景。架构设计要扎根需求,技术路线要匹配能力,选型策略要兼顾当下与长远,这样才能让每一分投入都产生实实在在的价值。