如何利用智慧校园数据辅助学校科学决策?

数据决策与校长驾驶舱:智慧校园管理的日常应用

引言

清晨七点半,李校长刚走进办公室,办公桌上已经堆着三份待处理的纸质报告——初三年级的教学进度汇总、上周的学生出勤率统计,还有一份关于实验室设备报修的清单。他想快速了解昨天各年级的课堂情况:哪个班级的数学课互动率最高?高二年级的英语听力课是否按计划完成?这些看似简单的问题,却需要教务主任调动三位老师分头整理数据,等到汇总结果出来,往往已是上午十点以后。更让人头疼的是,手工统计难免出错,上次就漏报了初二年级的美术课调课信息,差点造成教学安排冲突。

传统校园管理的普遍困境

信息传递像"传话游戏",数据汇总靠"人工拼图"。校长想掌握实时动态,往往要等几小时甚至一天;教务老师埋首于Excel表格,却还是难免出现数据遗漏或统计偏差。这种滞后又易错的决策模式,正在悄悄拖慢学校管理的效率。

但现在,当李校长打开电脑上的"校园数据决策"系统,昨天全校课程的上课状态、各班级的出勤数据、甚至每个教室的多媒体设备运行情况,都以可视化图表的形式清晰呈现。点击"高二年级英语"标签,不仅能看到听力课的完成率,还能对比上周同期的课堂互动数据。这种变化,正是"数据决策"给校园管理带来的新可能——让复杂的信息变得直观,让滞后的反馈变成实时,让经验驱动的判断逐渐转向数据支撑的精准决策。接下来,我们就来看看这套系统究竟如何重塑校园管理的日常。

数据决策的价值

在校园日常管理中,从活动安排到资源调配,管理者每天都需要做出大量决策。过去,这些决策往往依赖经验判断——比如根据往年惯例确定秋季运动会的日期,或是凭感觉分配各年级的活动场地。这种依赖经验的方式虽然便捷,却常常因为忽略实时变化的实际情况而出现问题。

经验决策的常见局限

主观判断容易受到记忆偏差或局部信息的影响。例如,某中学曾按经验将艺术节安排在期中考试后一周,却发现该时段恰好与多个班级的校外实践课程冲突,导致部分学生无法参与。事后复盘发现,若提前查看各班级的教学计划数据,这类冲突本可避免。

数据决策则通过真实可量化的信息为管理提供支撑。以活动时间安排为例,现在管理者可以通过校长驾驶舱调取全校课程表的结构化数据,系统会自动分析并标记出各年级的公共空闲时段——比如周二下午是初一、初二年级的共同无课时间,同时避开教师教研活动和实验室使用高峰。这种基于数据的选择,让活动组织从"经验推测"转变为"精准匹配",不仅减少了冲突,也让后续的物资准备、人员协调更有条理。

更重要的是,数据决策能帮助管理者清晰识别需要调整的环节。比如某次家长会后,通过分析签到数据和意见收集情况,发现高一年级家长参与率明显低于其他年级。进一步查看数据发现,该年级家长会时间与多数家长的下班通勤时段重叠。基于这一发现,学校将高一年级家长会调整为周末,参与率提升至与其他年级持平。这种"发现问题-分析原因-精准调整"的闭环,正是数据决策带来的实际价值——它不只是提升效率的工具,更是让校园管理从"模糊感知"走向"清晰可控"的基础。

校长驾驶舱的应用

早上8点刚过,李校长习惯性地打开办公室的校长驾驶舱系统。屏幕亮起的瞬间,各教学楼的实时出勤数据便清晰地呈现在眼前——高一(3)班今天的出勤率比往常低了一些。他轻点屏幕上闪烁的班级名称,详细记录立即展开:几名学生因感冒请假,还有一名学生参加市级数学竞赛,请假条和参赛证明的电子版一目了然。这种"数据异常-一键溯源"的操作,让原本需要教务主任逐层汇报的信息,现在短时间内就能掌握全貌。

除了教学常规管理,校园安全是校长每天关注的另一重点。切换到安保板块后,校门口的人脸识别记录、操场的监控画面、保安巡逻的电子打卡轨迹在同一界面同步更新。上周四下午,系统曾自动标红操场西北角的监控异常——原来是设备临时离线,安保主任在收到系统推送的提醒后,很快就完成了故障排查。这种"异常自动预警+处理全程留痕"的模式,让校园安全管理从"事后追溯"变成了"实时防控"。

日常操作小贴士

校长驾驶舱的设计遵循"极简交互"原则,常用功能如出勤统计、安保监控等均设置一键直达入口,数据更新及时,确保信息时效性与决策效率。

无论是查看初二年级的课堂活跃度趋势,还是调取食堂午餐的营养成分分析报告,校长驾驶舱都像一位24小时在线的"智能助理",把原本分散在教务、后勤、安保等部门的数据,转化为校长指尖可触的可视化信息,让校园管理从"经验判断"逐步迈向"数据驱动"。

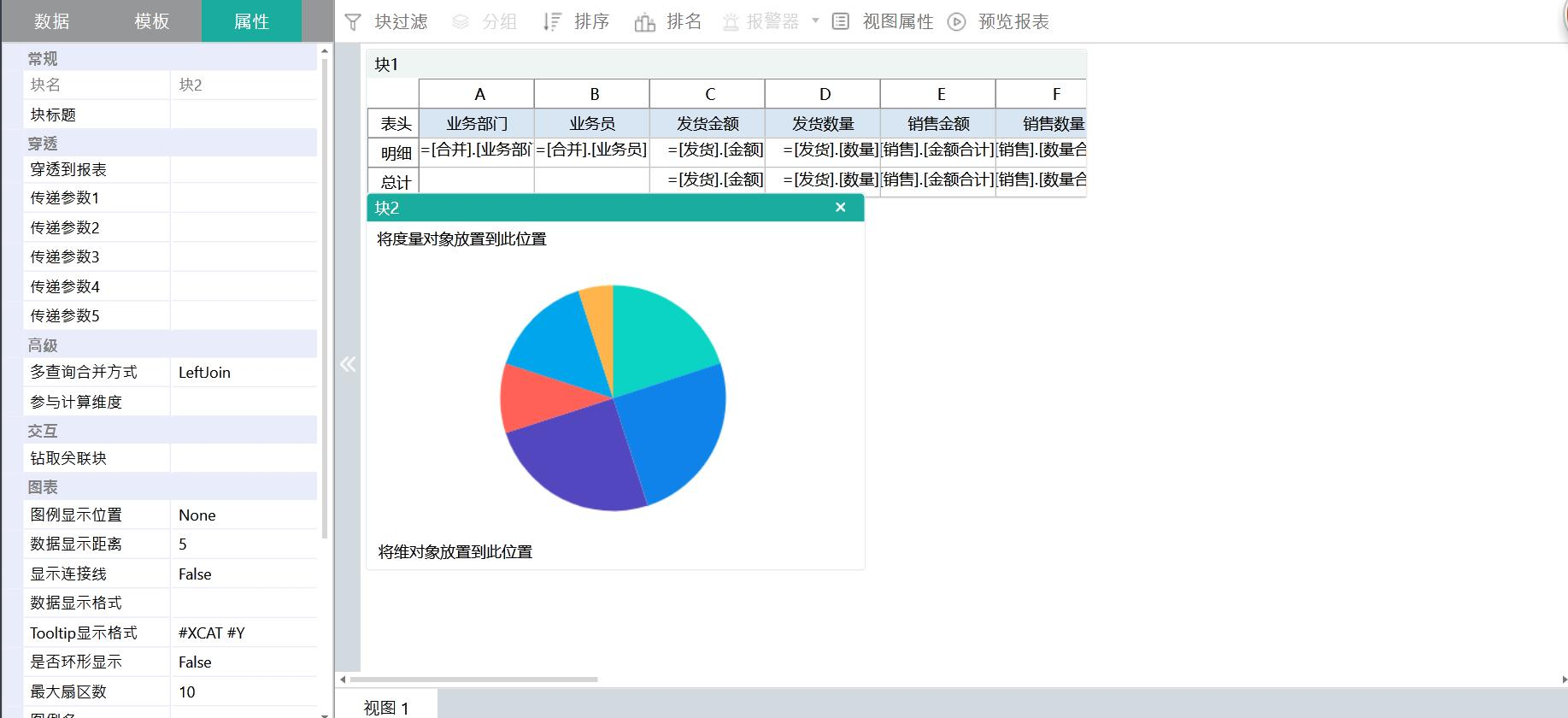

大数据看板的作用

大数据看板就像校园管理的"智慧仪表盘",把原本分散在各处的数据整合起来,让不同岗位的教职工都能直观看到工作所需的关键信息,真正实现"数据说话"。

每天清晨,教学主任王老师打开电脑,大数据看板上的学科进度条立刻清晰呈现:语文教研组的文言文单元已完成大部分教学任务,而数学组的函数章节进度稍慢。更醒目的是系统标注的"红色预警"——物理学科的电学实验章节,学生作业错题率较高,英语阅读中的长难句分析也有不少学生未达标。这些数据不再是冰冷的数字,而是调整教研计划的精准依据:王老师当即决定本周三加开物理实验专题教研会,并安排英语组制作长难句专项练习题库。

教学场景价值

通过实时追踪课程进度与学生掌握情况,大数据看板让教研调整从"凭经验判断"转向"用数据决策",确保教学资源精准匹配学生需求。

校园另一端的后勤办公室,李老师正对着食堂数据看板做采购计划。屏幕上,昨天的菜品消耗柱状图一目了然:糖醋里脊准备较多却剩余不少,清炒时蔬则不够供应,还有部分学生没打到。结合近一周的趋势数据,李老师迅速调整今日采购单:糖醋里脊适当减少,清炒时蔬增加供应,同时增加西兰花、菠菜等绿叶菜的采购量。"以前靠感觉订菜,不是剩一堆就是不够吃,现在有了数据,食材浪费明显减少。"李老师边说边保存了新的采购计划。

后勤场景价值

整合每日用餐数据与历史趋势,大数据看板帮助后勤部门精准预测需求,既避免食材浪费,又保障学生饮食供应,让校园资源分配更高效。

从教学质量监控到后勤资源调配,大数据看板就像一位隐形的"数据助手",把复杂的数据转化为直观的图表和实用的建议,让校园管理的每个环节都能精准、高效地运转。

实际使用变化

在智慧校园管理的实践中,数据工具的引入正悄然改变着学校日常运营的细节肌理。这种变化并非颠覆式的革命,而是通过流程优化与决策模式的微调,让管理工作更贴近真实需求。

传统校园管理中,行政会议常陷入"各说各话"的困境——德育主任关注学生行为数据,教务主任强调教学进度,后勤主任汇报设施维护,不同口径的信息碎片难以形成决策合力。而当数据看板成为会议桌的"新成员",情况开始改变:各部门的关键指标被整合为统一视图,比如教学质量分析中"某年级数学平均分波动"与"该年级作业提交率"的数据关联,能直观呈现教学策略的实际效果。这种基于共同数据基底的讨论,让问题定位从"经验判断"转向"数据佐证",决策方向也随之变得清晰具体。

日常事务处理的细微变化同样值得关注。过去,学生请假流程可能需要纸质单流转多个部门,处理时长较长;实验室设备报修常因"口头报修-记录遗漏-责任推诿"的链条导致响应滞后。如今,这些事务数据被实时汇总到管理平台:请假系统会自动标记"审批耗时最长的环节",报修看板则清晰显示"各区域设备故障频次"。学校管理者通过这些数据切片,能针对性地调整流程——比如将班主任审批权限下放给年级组长,或与供应商约定特定设备的预防性维护周期,让管理资源精准匹配需求痛点。

变化关键词

▶ 决策模式:从"经验陈述"到"数据对话",会议聚焦问题解决而非信息同步

▶ 流程优化:通过事务耗时分析,将"平均处理时长"等模糊概念转化为可改进的具体节点

▶ 资源调配:基于高频问题数据,实现"哪里需要补哪里"的精准管理

这些变化的核心价值,在于让校园管理从"被动应对"转向"主动预判"。当数据工具将隐性问题转化为显性指标,学校管理者得以在"救火队员"与"战略规划者"的角色间找到更平衡的支点。值得注意的是,这种转变并非一蹴而就,其效果仍需在长期实践中通过数据迭代持续优化。

总结

在智慧校园里,数据决策就像给管理者配了"千里眼",让校园管理从"经验判断"转向"数据说话";校长驾驶舱让校长能实时掌握校园动态,不用再翻报表就能了解全局;大数据看板帮各部门把工作理顺,无论是教学质量还是后勤保障都有了清晰的数据指引。这些工具不用复杂操作,却能让学校管理更省心、更高效。

说到底,智慧校园的建设不只是技术的升级,更是管理方式的革新。当数据真正服务于教育,校长和老师们才能腾出更多时间关注学生成长,这或许就是智慧管理最温暖的意义。